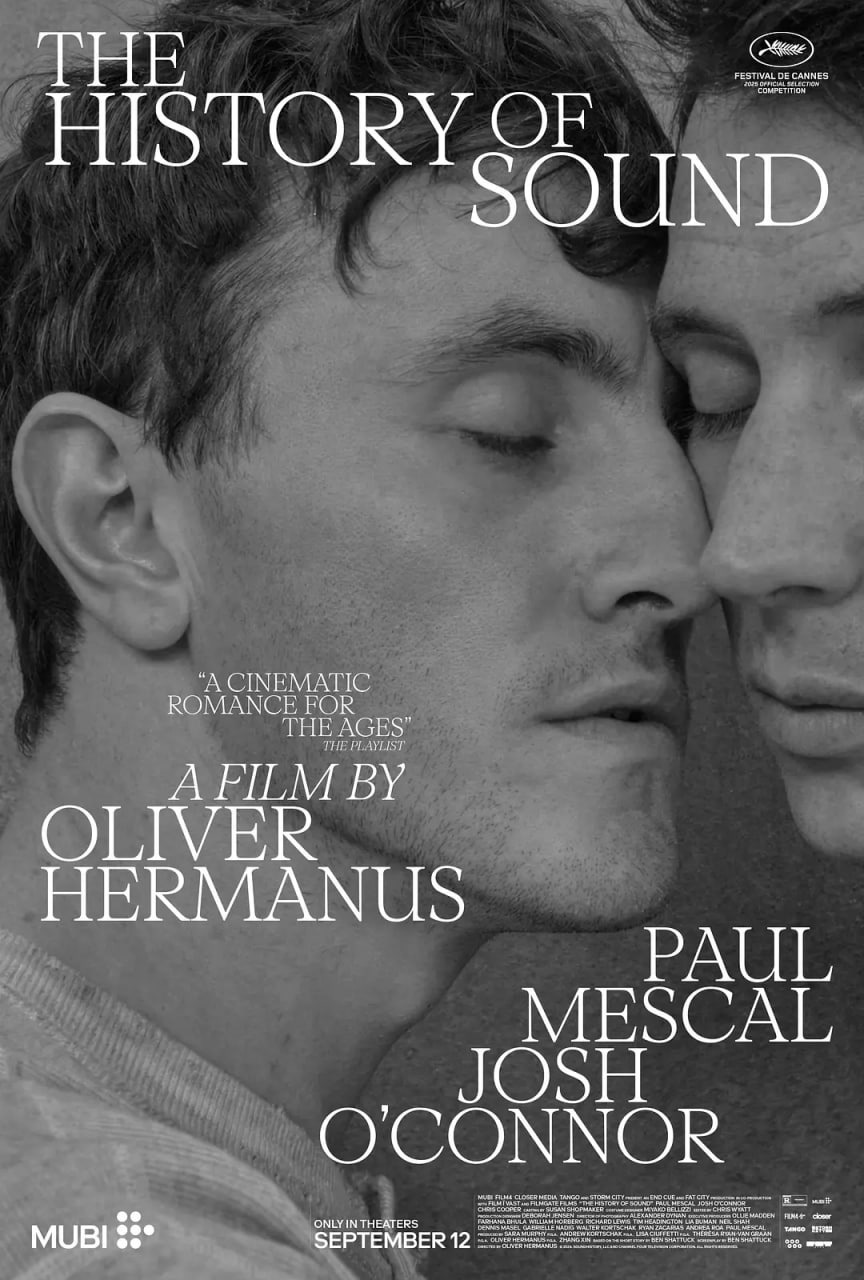

时光留声

一段被封存在蜡筒唱片里的微弱电流,在沉寂了半个世纪后,再次划破了午后的寂静。那是1919年的美国,世界大战的硝烟尚未完全散去,两个灵魂在音符的牵引下撞在了一起。保罗·麦斯卡饰演的声乐学生莱昂内尔,在酒吧喧嚣的背景音里,遇见了那个自称在研究音乐史的神秘青年大卫。乔什·奥康纳用他那双充满故事的眼睛,向莱昂内尔发出了一场近乎疯狂的邀请:带上一台笨重的新型留声机,去荒野,去乡间,去那些被文明遗忘的角落,把快要消失的民谣和同胞们最真实的心跳声捕捉下来。 这不仅仅是一次对声音的狩猎,更是一场关于生命归属的逃亡。两人开着车穿梭在广袤的美国大地上,车轮碾过泥泞,留声机的指针划过蜡筒,记录下那些关于死亡、爱与土地的吟唱。在那个保守而压抑的时代,他们的关系就像是那些易碎的唱片,在颠簸的旅途中小心翼翼地维系着。莱昂内尔原以为这只是青春里一段浪漫的插曲,却没料到,大卫在信件里承诺的重逢,竟成了余生里最漫长的告别。 故事的引线一直埋到了五十三年后。当满头银发的莱昂内尔再次按下播放键,那首初见时的民谣《冷冬死寂夜》穿透岁月的尘埃,带着1919年秋天的凉意和某个人的体温,瞬间将他击碎。到底是什么样的秘密,被大卫藏在了那些吱呀作响的纹路里?那一年的跨美之旅中,究竟发生了什么,让这场离别成了永恒的谜题?

剧情简介

一段被封存在蜡筒唱片里的微弱电流,在沉寂了半个世纪后,再次划破了午后的寂静。那是1919年的美国,世界大战的硝烟尚未完全散去,两个灵魂在音符的牵引下撞在了一起。保罗·麦斯卡饰演的声乐学生莱昂内尔,在酒吧喧嚣的背景音里,遇见了那个自称在研究音乐史的神秘青年大卫。乔什·奥康纳用他那双充满故事的眼睛,向莱昂内尔发出了一场近乎疯狂的邀请:带上一台笨重的新型留声机,去荒野,去乡间,去那些被文明遗忘的角落,把快要消失的民谣和同胞们最真实的心跳声捕捉下来。 这不仅仅是一次对声音的狩猎,更是一场关于生命归属的逃亡。两人开着车穿梭在广袤的美国大地上,车轮碾过泥泞,留声机的指针划过蜡筒,记录下那些关于死亡、爱与土地的吟唱。在那个保守而压抑的时代,他们的关系就像是那些易碎的唱片,在颠簸的旅途中小心翼翼地维系着。莱昂内尔原以为这只是青春里一段浪漫的插曲,却没料到,大卫在信件里承诺的重逢,竟成了余生里最漫长的告别。 故事的引线一直埋到了五十三年后。当满头银发的莱昂内尔再次按下播放键,那首初见时的民谣《冷冬死寂夜》穿透岁月的尘埃,带着1919年秋天的凉意和某个人的体温,瞬间将他击碎。到底是什么样的秘密,被大卫藏在了那些吱呀作响的纹路里?那一年的跨美之旅中,究竟发生了什么,让这场离别成了永恒的谜题?

播放线路

观影点评

看完这部片子,我感觉自己像是喝了一杯后劲极强的陈年苦艾酒。奥利弗·赫曼纽斯导演太擅长捕捉那种克制而汹涌的暧昧了,他把镜头对准了那些转瞬即逝的瞬间:指尖不经意的触碰、在晨雾中升起的呼吸、以及两人在简陋旅馆里分享的一支烟。保罗·麦斯卡和乔什·奥康纳的化学反应简直是教科书级别的,他们之间那种甚至不需要台词就能溢出屏幕的张力,让这段感情显得既脆弱又坚韧。 电影最打动我的地方在于它对声音的解构。在那个没有数字存储的年代,记录声音是一件极具仪式感甚至带点神圣色彩的事。留声机刻下的每一道沟壑,都是对时间的某种挽留。影片通过这台机器,把宏大的战争背景缩小到了两个人的呼吸之间。它探讨了一个很扎心的问题:如果我们的生命注定会像声音一样消散在空气中,那么留下的那些残存的影像和音频,究竟是抚慰,还是另一种形式的残忍? 这不仅仅是一部关于禁忌之恋的作品,它更像是一首献给那些被历史遗忘的人们的挽歌。那种五十多年后的回响,不是为了制造反转而设计的桥段,而是一种对生命厚度的致敬。当老年的莱昂内尔在夕阳下听着爱人年轻时的嗓音,你会发现,有些爱确实可以超越肉体的消亡,像刻在唱片上的纹路一样,只要有人还在聆听,它就永远不会真正停止跳动。

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0